Le classement de Shanghai 2025 propulse McGill parmi les 100 meilleures universités du monde. Première au Québec, et la seule de la province dans ce prestigieux cercle, l’institution montréalaise brille à l’international. Mais que valent vraiment ces palmarès ?

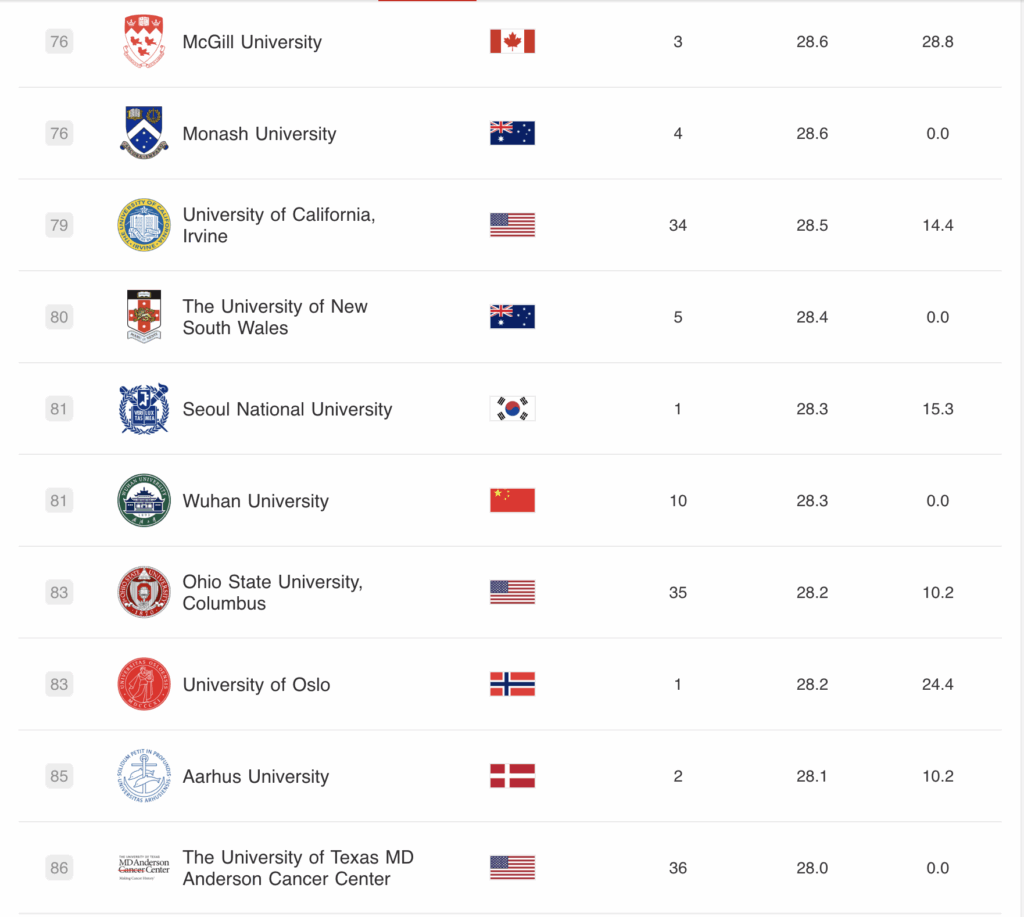

Alors que la rentrée universitaire approche à grands pas, le classement de Shanghai dévoile son top 100. L’université McGill, à la 76e place, est la seule québécoise à y figurer. À l’échelle canadienne, il y a également l’University of Toronto (25e place) et l’University of British-Colombia (53e place) qui font partie du classement.

Si on élargit jusqu’au top 1000, une trentaine d’universités canadiennes apparaissent dans le classement, comme notamment l’Université de Montréal (151-200) l’Université Laval (301-400), l’Université du Québec à Montréal (701-800) et l’Université de Sherbrooke (701-800).

Chaque année, le classement de Shanghai évalue 2 500 établissements à travers le monde selon six critères, dont le nombre d’anciens étudiants ou membres du personnel lauréats d’un prix Nobel ou de la médaille Fields, les publications dans des revues prestigieuses et la présence de chercheurs très cités.

La prudence est de mise

Toutefois, le classement de Shanghai est à prendre avec des pincettes, met en garde Vincent Larivière, professeur titulaire à l’Université de Montréal. Selon lui, ces classements ne mesurent pas forcément la qualité de l’enseignement. « Beaucoup de classements ont proliféré au cours des dernières années et [celui-ci] est probablement le pire », assure-t-il.

Le classement de Shanghai prend en compte, entre autres, le nombre de publications dans des revues scientifiques prestigieuses, ce qui n’est pas un indicateur de la qualité de l’enseignement. Pour le professeur, il s’agirait plutôt d’outils promotionnels servant à attirer des étudiants, mais dont « la valeur scientifique est extrêmement faible ».

McGill est par ailleurs une université relativement ancienne qui a notamment eu comme professeur Ernest Rutherford, lauréat d’un prix Nobel, ce qui lui confère automatiquement un certain nombre des points.

À quels critères se fier ?

Il est en réalité difficile d’évaluer la qualité d’une université au sens large, explique Vincent Larivière. D’autant plus que les universités n’offrent pas toutes les mêmes programmes, ce qui empêche une véritable comparaison.

Dans un contexte canadien et québécois, les classements de Maclean’s sont pertinents, selon le professeur, car ils sont plus précis et révèlent davantage d’informations quant à la qualité des cours. Ils prennent en compte des indicateurs « qui ont un sens » pour une personne amenée à choisir un établissement d’enseignement supérieur, comme la réputation, les bourses, le budget, ou encore le ratio étudiant/professeur.

Le plus important, souligne ce dernier, est de trouver un programme avec un bon taux de réussite (ou taux de diplomation au Québec), où les cours sont dispensés par des professeurs et non des chargés de cours. Sans égard à la qualité de leur enseignement, le recours important aux chargés de cours traduit souvent un désinvestissement de la part des enseignants d’un programme.

L’emplacement de l’université, en ville ou en région, est en outre, un autre aspect important à prendre en compte dans le choix de l’établissement, ajoute-t-il.

Par ailleurs, « toutes les universités québécoises sont bonnes », souligne Vincent Larivière. Selon lui, elles suivent des processus d’embauche rigoureux, disposent d’une gestion solide, pilotent des instituts de recherche et offrent des programmes d’enseignement accrédités par le ministère. Elles mériteraient donc qu’on y passe quelques années.